【印象派の画家】

日本人の感性に合うのか印象派の画家が大好きだ!

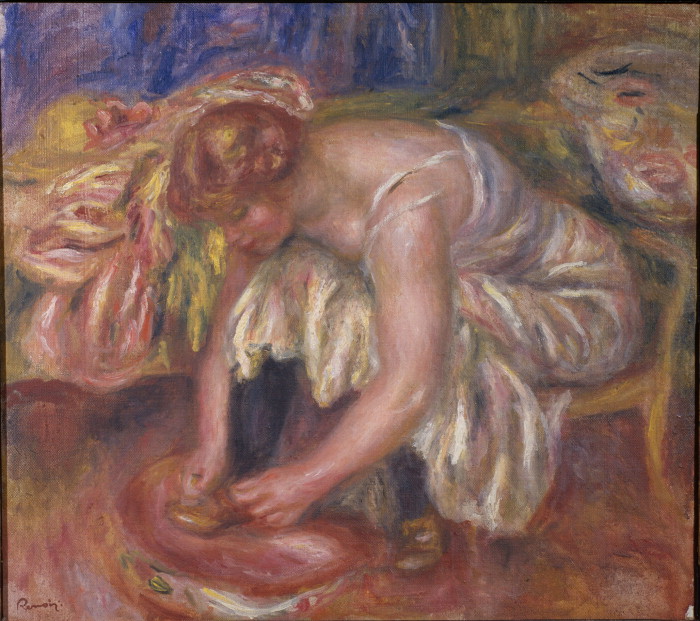

特にルノアールが好きだ!後期の裸婦の肌の色が独特な輝きを見せる!

セザンヌも良い。特にこの美術館のセザンヌに感激した!

可能ならもう一度この美術館で見たい!

ピエール=オーギュスト・ルノワール

(Pierre-Auguste Renoir、1841年2月25日 - 1919年12月3日)

フランスの印象派の画家であり、その作品は日本でも広く知られている。

長男のピエールは俳優、次男のジャンは有名な映画監督である。

フランス中南部のリモージュにて生まれる。3歳の時、一家でパリに移住する。13歳で磁器の絵付職人となるが、産業革命、機械化の影響は伝統的な磁器絵付けの世界にも影響し、職人としての仕事を失うこととなったルノワールは画家を目指した。1862年にはエコール・デ・ボザール(官立美術学校)に入学。のちグレールのアトリエ(画塾)に入り、モネ、シスレー、バジールらと知り合っている。

印象派展には1874年の第1回展から出品している。 他の印象派の画家たちと同様、風景画も制作したが、 特に人物を好んで描き、 裸婦像、少女像などを得意とした。 1870年代から1880年代初頭にかけての作品は典型的な印象主義の作風によるもので、『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』(1876年)、『舟遊びの人々の昼食』(1880−1881年)などがこの時期の代表作である。

しかし、ルノワールは、1880年代前半頃から、光の効果におぼれ形態を見失った印象派の技法に疑問を持ち始める。1881年のイタリア旅行でラファエッロらの古典に触れてからはこの懐疑はさらに深まった。この時期、特に1883年頃からの作品には新古典派の巨匠アングルの影響が顕著で、明快な形態、硬い輪郭線、冷たい色調が目立つ。

1890年代に入ると、ルノワール本来の暖かい色調が戻り、豊満なヌードを数多く描いた。 1898年頃からリューマチ性疾患に悩まされ、晩年は車椅子で制作を続けた。ただし、「指に筆をくくりつけて描いた」というのは伝説の域を出ないようである。

ルノワールは日本にも早くから紹介され、その親しみやすい画風のためか愛好者も多い。また、梅原龍三郎をはじめ多くの画家に直接・間接に影響を与えている。

先日「ルノアール+ルノアール展」が開かれた。 http://www.ntv.co.jp/renoir/about2.html

【展覧会の説明文から】肖像画、なかでも家族の肖像画はピエール=オーギュスト・ルノワール(1841-1919)が特に好んだ主題でした。ルノワールの描いた幾百もの絵画には、妻アリーヌ・シャリゴ(1859-1915)や、それにもまして彼女との間にもうけた3人の子供たち、すなわち俳優ピエール(1885-1952)、映画監督ジャン(1894-1979)、そしてココという愛称で呼ばれた陶芸家クロード(1901-1969)が何度も登場します。ジャンは生涯を通じて父の作品に思いを巡らせ、それらの影響を深く受けています。画家の父と同じように、映画監督として、ジャンは自らの作品と家族を結び付けています。それは時として、父が彼をモデルにして描いた肖像画に対する敬意(オマージュ)を表す意味合いもありました。

★【モネ】

1840年パリに生まれる。5歳の時、一家でノルマンディー地方のセーヌ河口の街ル・アーヴルに移住した。モネは少年の頃から絵画に巧みで、十代後半の頃には自分の描いた人物の戯画などを地元の文具店の店先に置いてもらっていた。そうした戯画が、ル・アーヴルで活動していた風景画家ウジェーヌ・ブーダンの目にとまり、彼らは知り合うことになる。ブーダンはキャンバスを戸外に持ち出し、陽光の下で海や空の風景を描いていた画家であった。ブーダンと出会ったことが、後の「光の画家」モネの生涯の方向を決定づけたと言われている。

モネは1860年(1859年とも)、パリに出て、アカデミー・シュイスに学び、ここでピサロらと知り合う。2年間の兵役を経て1862年、グレールのアトリエに入り、ここではシスレー、バジール、ルノワールらと知り合っている。1870年、普仏戦争を避けてロンドンへ赴くが、ここではイギリス風景画の第一人者ターナーを研究した。

1874年、パリで開催された第1回印象派展には『印象、日の出』を出品。この作品が「印象派」という名称の由来となったことはよく知られている。なお、一般にはパリのマルモッタン美術館所蔵の絵が、この時の出品作だとされているが、これには異説もある。すなわち、マルモッタンの絵は実は「日没」を描いたもので、第1回印象派展に出品された『印象、日の出』とは別の作品だとする見方である。

1876年の第2回印象派展には日本の衣装を着けた妻カミーユをモデルにした『ラ・ジャポネーズ』を出品している。これは、風景画家モネによる人物画の大作として注目される。なお、カミーユは1879年、32歳の若さで死去している。

モネはセーヌ河流域のアルジャントゥイユ、ヴェトゥーユなどで制作した後、1890年、パリの西約80kmの郊外にあるジヴェルニーに土地を購入。以後、没するまでこの地で制作を続けた。モネはジヴェルニーに睡蓮の池を中心とした「水の庭」、さまざまな色彩の花を植えた「花の庭」を造った。パリ郊外の観光名所として多くの人が訪れるこの庭自体が、自分の「最高傑作」だと画家自身が言っていたという。

モネは印象派グループの画家のなかではもっとも長生きし、20世紀に入っても『睡蓮』の連作をはじめ多数の作品を残している。ルノワール、セザンヌ、ゴーギャンらはやがて印象派の技法を離れて独自の道を進み、マネ、ドガらはもともと印象派とは気質の違う画家だったが、モネは終生印象主義の技法を追求し続けた、もっとも典型的な印象派の画家であった。

『睡蓮』の連作

睡蓮 1920頃 ナショナル・ギャラリー(ロンドン)

睡蓮 1908 個人蔵「光の画家」と呼ばれたモネは、同じモチーフを異なった時間、異なった光線の下で描いた連作を数多く制作した。『積みわら』、『ルーアン大聖堂』、『ポプラ並木』などの連作が知られるが、もっとも作品数が多く、モネの代名詞ともなっているのが1890年代から描きはじめた『睡蓮』の連作である。『睡蓮』はジヴェルニーの自宅の庭にある睡蓮の池をモチーフに、1899年から1926年の亡くなるまでの間に全部で200点以上制作されている。1900年頃からの晩年には他の絵はあまり描かなくなり、もっぱら『睡蓮』に傾注した。1890年代の『睡蓮』には岸に生える柳の木や、池に架かる日本風の橋などのモチーフが描かれていたが、1900年代になると、画面のすべてが水面でおおわれるようになり、水面に浮かぶ睡蓮、水中の茎や水草、水面に映る空や樹木の反映が渾然一帯となって描かれている。晩年は画家が白内障を患い、失明寸前の状態にあった事もあり、画面は限りなく抽象に近付いている。

パリのオランジュリー美術館の2部屋を占める『睡蓮』の大壁画は、1918年、モネの友人でもあったジョルジュ・クレマンソー(当時の首相)を通じて、画家が国家に寄付を申し出たものである。この『睡蓮』の展示にあたっては

(1)『睡蓮』の部屋には他の作品を展示しない、

(2)作品と観客との間に仕切りやガラスなどを設置しない。

などモネ自身によって厳しい条件が付けられている。モネが1923年にしぶしぶ白内障の手術を受けたのは、この大作を完成させるためだったという。作品の出来に満足していなかったモネは一時は国家への寄贈を取りやめようとさえ思ったが、クレマンソーはモネに対し「あなたのために国家は多額の出費をした。あなたには寄贈を取りやめるという選択肢はない」との書簡を送った。モネは死の直前までこの大作に筆を入れ続けた。そして「作品の展示は自分の死後にしてもらう」という条件だけは断固として貫いたのである。

『印象・日の出』(1872)

『ラ・ジャポネーズ』(1875)

『積み藁』の連作(1888〜1891)

『ポプラ並木』の連作(1891)

『ルーアン大聖堂』の連作(1892〜1893)

『睡蓮』の連作より

『睡蓮、緑色のハーモニー』(1899)

『睡蓮、ばら色のハーモニー』(1900)

『睡蓮』(1907)

『睡蓮、朝』(1916-1926)

※モネは、睡蓮の池ほとりにわざわざアトリエを建て、一日中いつでも好きな時にその姿が描けるようにしたという。

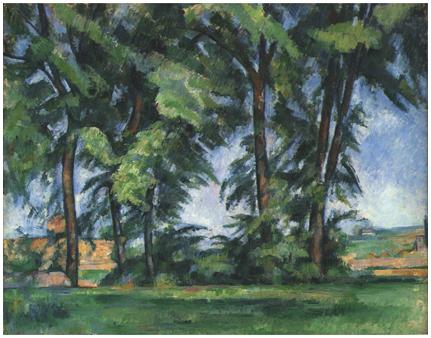

★【セザンヌ:Paul

Cezanne[1839-1906]】

「生涯」

1839年、ポール・セザンヌは裕福な銀行家の息子として南フランスのエクサン・プロヴァンスに生まれた。

自然主義文学の代表的作家エミール・ゾラとは少年時代からの友人だった。1862年、画家を志してパリに出る。ロマン主義のウジェーヌ・ドラクロワ、写実主義のギュスターヴ・クールベ、のちに印象派の父と呼ばれるエドゥアール・マネらから影響を受ける。

「カフェ・ゲルボワ」の常連たち(後の「印象派」グループ)と知り合い、とくに9歳年長のカミーユ・ピサロと親しくなった。二人は1872年にはポントワーズで、1873年にはオヴェール・スュロワーズでイーゼルを並べて制作した。この頃、オルタンス・フィケと知り合い後に同棲するが、厳格な父を恐れ長男ポールの誕生後も彼女との関係を隠し続けた(発覚後、父は激怒したという)。

1874年の第1回印象派展に『首吊りの家』を出品し、以後第3回に出品した。初めてサロンに入選したのは43歳のときである(『画家の父』(1882年))。このときセザンヌは友人の審査委員に頼み込み、やっとの思いで入選を果たしたという(ゾラとの絶交はこの不正が原因とも見られる)。1886年、ゾラの小説『制作』が自分を中傷していると感じ、ゾラと絶交した。同年、父親が亡くなったため遺産を相続し、内縁の妻と正式に結婚した。そして故郷に戻り、サント・ヴィクトワール山などをモチーフに絵画制作を続けた。経済的な不安はなかったものの、絵はなかなか理解されなかった。

1895年、アンブロワーズ・ヴォラールの画廊で初個展を開き、一部の若い画家たちから注目され始めた。

セザンヌは、時間とともに移ろう光を追いかけている印象派に不満だった。彼の「絵画は、堅固で自律的な再構築物であるべきである」という考え方は、続く20世紀美術に決定的な影響を与えた。

コートールド美術館のセザンヌ・コレクションは、個人の収集によるものでは最大級。

★セザンヌの風景画が4枚並んでいた。

これを同時に見ると樹木・葉のグリーンが鮮やか、

その中に光りが見えるような気がした。

【マネ】

マネは1832年、パリのブルジョワの家庭に生まれた。父は司法省の高級官僚であった。はじめ海外航路の船員となるが、1850年、18歳の時に画家になることを決意し、当時のアカデミスムの大家、トマ・クーチュールに弟子入りする。1861年、サロン(官展)に『スペインの歌手』が初入選する。マネの画風はスペイン絵画やヴェネツィア派の影響を受けつつも、明快な色彩、立体感や遠近感の表現を抑えた平面的な処理などは、近代絵画の到来を告げるものである。

オランピア《草上の昼食》と《オランピア》はいずれも激しいスキャンダルを巻き起こした作品として知られる。1863年の落選展に出品した《草上の昼食》は、戸外にいる正装の男性と裸体の女性を描いたことから、不道徳であるとして物議をかもした。

しかし、さらに大きなスキャンダルとなったのは、2年後の1865年のサロンに展示された《オランピア》であった。この作品に描かれた女性は、部屋の雰囲気や道具立てなどから、明かに当時のフランスの娼婦であることがわかり、それが当時の人々の反感を買った。西洋絵画史において裸婦像は数多く描かれてきたが、それらはあくまでもただの「裸婦」ではなく、ヴィーナス、ディアナなど神話の世界の「女神」たちの姿を描いたものであった。しかし《草上の昼食》と《オランピア》では、当時のフランス社会に生きる生身の女性を裸体で描いたため、「不道徳」だとされたのである。

しかし、マネの絵画の抱える問題は、そのような社会的なものに留まらず、むしろ造形的な問題へと発展する。それまでの西洋絵画の伝統を踏襲しつつそれを解体する。写実主義から受け継いだ思想は、マネを「近代」の画家へと導いた。研究が高度に進んだ現代においても、最も謎を残す画家の一人である。なぜ彼がそれまでの伝統を打ち壊し、近代の画家となりえたのか。あるいは彼が描く絵画そのものに隠された謎のモチーフの数々の意味するところは何か(『草上の昼食』における蛙や鳥、『オランピア』における黒猫など)。これらの謎も、マネの大きな魅力の一つでもある。コートールドのものは有名な《草上の昼食》(オルセー美術館、パリ)の小型バージョンである。《草上の昼食》は1863年、パリのサロンで審査員に拒否され、同年の落選展に《水浴》のタイトルで展示された。この絵が落選展に展示されたとき、多くの論争を引き起こした。

1863年、大きい方の《草上の昼食》は、いくつかの理由で批評家たちを困惑させた。裸の女性と現代風の服装の男たちを一緒に描いたことが猥わいせつと見なされた。女性の体は見苦しいとされ、男の服装、特に右の人物のスモーキングキャップは批評家たちが彼らを学生と見なす原因となった。

この絵のかなりの大きさ(2.0/2.5m以上)は、重要な主題を扱った絵画であることを批評家たちに期待させたが、代わりに絵を見る者が目にしたのは現代生活のきわどい一場面であり、裸婦の視線が連れの男たちではなく、見る者に直接向けられているのがいっそう扇情的であった。

コートールドのバージョンの位置づけは論争の的であったが、両作品のX線撮影により決着がついた。コートールドの方は、制作過程での大きな変更が見られず、場面全体が非常に簡潔で直接的に描かれており、大きい方の作品が完成した後に描かれたレプリカと思われる。

1928年6月、サミュエル・コートールドが10,000ポンドで購入。1932年、コートールドにより寄贈。

《フォリー・ベルジェールのバー》

1882年のサロンに入選した《フォリー=ベルジェールのバー》は、マネの最後の大作である。パリで最も人気のあったカフェ・コンセールの内部を描いたものだが、完成作はフォリー・ベルジェールで働いていた女性バーテンダーをモデルにアトリエで制作された。

主題には、近代都市社会が抱える諸々の不確かさが込められている。フォリー=ベルジェールは、パリ社交界の上流の人々や高級娼婦たち(ドゥミ=モンド)の娯楽場として人気があった。娼婦たちは、ロビーや通路で公然と客を取っていた。

女性バーテンダーのおかれた立場もあいまいである。彼女たちはまず飲み物を出すためにそこにいるが、同時にまた、カウンター上の酒瓶のように、彼女たち自身も商品となりうるのである。マネの絵は、こうした不確かさを提起しているようだ。

それは描写方法によっても強調されている。カウンターの酒瓶やフルーツボウルは鮮やかで緻密に描かれているのに対して、女性バーテンダーの姿は大ざっぱで簡潔だ。これは、何よりも彼女がカウンターの後ろにいることでわかるように、彼女の商品性を強調するもので、演じる役割のうちに彼女自身の立場のあいまいさを示している。

1926年3月、サミュエル・コートールドが約22,600ポンドと手数料1,500ポンドで購入。1934年、コートールドにより寄贈。

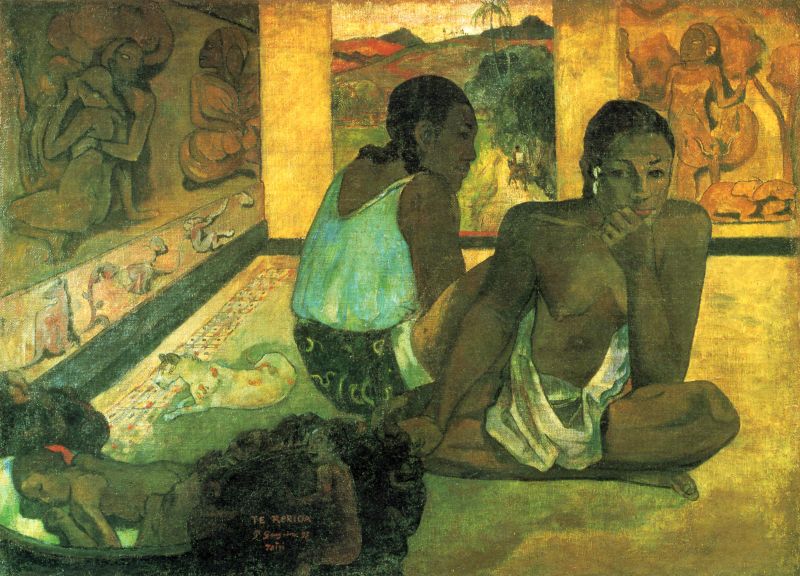

【ゴ−ギャン】

ポール・ゴーギャン

(Eugene Henri

Paul Gauguin, 1848年6月7日 - 1903年5月9日)は、フランスのポスト印象派の最も重要かつ独創的な画家の一人。「ゴーガン」とも表記・発音される。

1848年、二月革命の年にパリに生まれた。父は共和系のジャーナリストであった。ポールが生まれてまもなく、一家は革命後の新政府による弾圧を恐れて南米ペルーのリマに亡命した。しかし父はポールが1歳になる前に急死。残された妻子はペルーにて数年を過ごした後、1855年、フランスに帰国した。こうした生い立ちは、後のゴーギャンの人生に少なからぬ影響を与えたものと想像される。

フランスに帰国後、ゴーギャンはオルレアンの神学学校に通った後、1865年、17歳の時には航海士となり、南米やインドを訪れている。1868年から1871年までは海軍に在籍し、普仏戦争にも参加した。その後ゴーギャンは株式仲買人(証券会社の社員)となり、デンマーク出身の女性メットと結婚。ごく普通の勤め人として、趣味で絵を描いていた。印象派展には1880年の第5回展から出品しているものの、この頃のゴーギャンはまだ一介の日曜画家にすぎなかった。勤めを辞め、画業に専心するのは1883年のことである。

1886年以来、ブルターニュ地方のポン=タヴェンを拠点として制作した。この頃ポン=タヴェンで制作していたベルナール、ドニ、ラヴァルらの画家のグループをポン=タヴェン派というが、ゴーギャンはその中心人物と見なされている。ポン=タヴェン派の特徴的な様式はクロワソニズム(フランス語で「区切る」という意味)と呼ばれ、単純な輪郭線で区切られた色面によって画面を構成するのが特色である。

1888年には南仏アルルでゴッホと共同生活を試みる。が、2人の強烈な個性は衝突を繰り返し、ゴッホの「耳切り事件」をもって共同生活は完全に破綻した。

タヒチの女(浜辺にて)(1891年)

オルセー美術館 蔵西洋文明に絶望したゴーギャンが楽園を求め、南太平洋(ポリネシア)にあるフランス領の島・タヒチに渡ったのは1891年4月のことであった。しかし、タヒチさえも彼が夢に見ていた楽園ではすでになかった。タヒチで貧困や病気に悩まされたゴーギャンは帰国を決意し、1893年フランスに戻る。叔父の遺産を受け継いだゴーギャンは、パリにアトリエを構えるが、絵は売れなかった。(この時期にはマラルメのもとに出入りしたこともある。)

一度捨てた妻子にふたたび受け入れられるはずもなく、同棲していた女性にも逃げられ、パリに居場所を失ったゴーギャンは、1895年にはふたたびタヒチに渡航した。

『われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか』1897-1898年(ボストン美術館)

3人のタヒチ人(1899年)

タヒチに戻っては来たものの、相変わらずの貧困と病苦に加え、妻との文通も途絶えたゴーギャンは希望を失い、死を決意した。こうして1897年、貧困と絶望のなかで、遺書代わりに畢生の大作『われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか』を仕上げた。しかし自殺は未遂に終わる。最晩年の1901年にはさらに辺鄙なマルキーズ諸島に渡り、地域の政治論争に関わったりもしていたが、1903年に死去した。ポール・セザンヌに「支那の切り絵」と批評されるなど、当時の画家たちからの受けは悪かったが、死後、西洋と西洋絵画に深い問いを投げかける彼の孤高の作品群は、次第に名声と尊敬を獲得するようになる。

【Georges Seurat】

ジョルジュ・スーラ(Georges

Seurat, 1859年12月2日 - 1891年3月29日)

は、新印象派に分類される19世紀のフランスの画家。

スーラは、印象派の画家たちの用いた「筆触分割」の技法をさらに押し進め、光学的理論を取り入れた結果、点描という技法にたどりついた。スーラは完成作を仕上げるまでに多数の素描や下絵を制作して、入念に構想を練った。また、点描の大作を仕上げるには相当の時間を要したことと思われる。こうした制作方法に加え、31歳の若さで没したこともあって、作品の数は多くはない。

略歴

1859年、パリの裕福な中産階級の家庭に生まれる。1878年、エコール・デ・ボザール(国立美術学校)に入学するが、兵役のため1年ほどで学業を中止する。1883年、サロンに素描が1点入選。この年から最初の大作《アニエールの水浴》の制作に着手する。この作品には、部分的に点描に近い画法が見られるが、人物の肌などは伝統的な技法で描かれている。スーラは大作を仕上げるまでに、多くの素描や油彩下絵を制作し、全体の構図、モチーフの選択と配置、人物のポーズなどを細かく研究している。彼は縦16センチ、横25センチほどの板に油彩で描いた下絵(スーラ自身はこれを「クロクトン」と呼ぶ)を数多く残し、《アニエールの水浴》のための「クロクトン」は13点が残されている。《アニエールの水浴》は1884年に完成したが、サロンには落選し、同年のアンデパンダン展(独立芸術家協会展)に出品された。

ポール・アン・ベッサンの外港 (1888)

同じ1884年には生涯最大の大作で代表作でもある《グランド・ジャット島の日曜日の午後》の制作に着手している。グランド・ジャット島に集う50人ほどの人物を点描で描き出したこの大作は、1886年の第8回印象派展(最後の印象派展)に出品されて話題となった。「新印象派」という名称は、この作品を見た批評家フェリックス・フェネオンが同年発表した雑誌記事の中で最初に使ったものである。この作品の題材となったグランド・ジャット島は、セーヌ川の中洲で、パリ北郊クールブヴォア付近にある。

サーカス (1890)スーラは、以上に述べた2作のほか

《ポーズする女たち》(1886−1888年)、

《サーカスの客寄せ》(1887−1888年)

《シャユ踊り》(1890年)

《サーカス》(1890−1891年、未完)

を含めた6点の比較的大きな作品を短い生涯の間に残している。31歳の若さで病死したため残された作品数は少なく、上記の6点のほかには油彩約60点とクロクトン(油彩下絵)約170点、素描約230点が残るのみである。

典型的な中産階級の家庭に生まれ、正規の美術教育を受けたスーラは、早世したという点を除いては特に波乱のない平穏な人生を送った。彼は寡黙で内省的な性格であったと言われ、私生活については他人に全く語ることがなかったという。スーラは死の直前の1890年、内縁関係にあった女性との間に一子をもうけているが、スーラの母親さえそのことをしばらく知らなかったというほど、秘密主義を貫いていた。

代表作

グランド・ジャット島の日曜日の午後(1884-86)(シカゴ美術館)

アニエールの水浴(1883-84)(ロンドン、ナショナルギャラリー)

サーカス(1890-91)(オルセー美術館)

ポーズする女(正面)(1886-87)(オルセー美術館)

ポール・アン・ベッサンの外港 (1888)(オルセー美術館)

シャユ踊り (1890) (クレラー・ミュラー美術館)

アンサンブル(サーカスの客寄せ) (1887)

(メナード美術館)

村へ (1883) (ひろしま美術館)

【ゴッホ】

生涯

1853年3月30日にオランダ南部のズンデルトに生まれる。祖父、父共に牧師だった。性格は激しく、家族を含め、他人との交流に難を抱えていた。1869年から美術商として成功していた伯父の伝手でグーピル商会に勤め、熱心に働く。また1872年からは兄弟の中でも唯一気の合うテオドルスと文通を始める。この文通は何度か途切れるが、20年に亘って続けられる。商会のロンドンやパリの支店に勤めるが、失恋により失意し、美術商への熱意を失う。あまりに悪い勤務態度の為、1876年に商会を退職させられる。牧師を目指し貧しい人々のために、自らも貧民のような身形で献身的に活動を行うものの、あまりにみすぼらしい有様が牧師らしくないとされ、1879年に伝道師の仮免許を剥奪される。暫く炭坑に留まり伝道の補助を行う。

1880年に画家となる事を決心し、ブリュッセルでデッサンの勉強を始める。1881年に実家に戻り、両親と暮らし始める。自宅に画室を作り、27歳で画家となる。義理の従兄弟にあたる画家アントン・モーヴにも指導を受ける。

ポール・ゴーギャンと南フランスのアルルで共同生活をする(他に十数人の画家の仲間達を招待していたが、来たのはゴーギャンだけだった)が不和となり、ゴーギャンに「自画像の耳の形がおかしい」と言われると、自らの左の耳朶(じだ)を切り取り、女友達に送り付ける等奇行が目立ち、自らサン=レミ=ド=プロヴァンスの精神病院に入院する。

1890年7月27日にパリ郊外のオーヴェル・シュル・オワーズで猟銃で自殺を図り(自殺するには難しい銃身の長い猟銃を用いた事や、腹部に銃創がある事から、不審者を恐れた住人に撃たれたと考える研究家もいる[要出典])、2日後に死亡した。37歳という短い生涯であった。死ぬ前日には弟に自らの芸術論等を滔滔(とうとう)と話していたという。

【ルーベンス】

生涯

17世紀、バロック時代のヨーロッパを代表する画家である。ルネサンス期絵画の均整のとれた構図や理想化された人物表現とは一線を画し、ルーベンスの絵画は、動きの多い劇的な構図、人物の激しい身振り、華麗な色彩、女神像などに見られる豊満な裸体表現など、バロック絵画の特色が十二分に発揮されたものである。人物のまとう毛皮の色などに、黒を色彩のひとつとして積極的に用いていることも特筆される。

1577年、アントワープ(アントウェルペン)出身だった両親が亡命していたドイツのジーゲンに生まれた。ルーベンスが10歳の時に父親が没し、母親はルーベンスを連れて故郷へ戻る。絵の修業を始めたのは14歳頃からである。師匠の一人であったオットー・ファン・フェーンは、ギリシア・ローマの古典に造詣の深い、教養ある人物で、ルーベンスはこの師から多大な影響を受けている。

1600年にはイタリアへ渡り、マントヴァ公の宮廷画家となった。イタリアで約8年間活動した後、1608年にはアントワープに戻っている。1609年、長らく争っていた隣国オランダとの間に休戦協定が結ばれ、平和が戻ったフランドルでは絵画の需要が急増し、イタリア帰りのルーベンスには注文が殺到した。この年からスペインの王女イサベル(ネーデルラントの統治者でもあった)の宮廷画家となったルーベンスは、前世紀のヴェネツィアの画家同様、工房を設置し、多くの弟子たちを動員して大量の注文制作をこなした。

『マリー・ド・メディシスの生涯』

ルーベンスは1622年、パリに赴き、当時のフランス皇太后マリー・ド・メディシスの注文による、彼女の生涯を題材とした連作の制作にとりかかる。マリー・ド・メディシスはその名が示すとおり、フィレンツェのメディチ家の出身で、フランス王アンリ4世の妃であり、ルイ13世の母である。マリー・ド・メディシスは、その権勢欲の強さから、息子である国王ルイ13世と対立し、ついには王宮から追放されてしまう。この連作は、そのマリーが、リュクサンブール宮殿に飾るために注文したものであった。偉大な業績を残したわけでもなく、ドラマ性に乏しいこの女性の一代記を絵画化するにあたり、ルーベンスは古代神話の神々や寓意の人物像などを巧みに画面に取り入れて、壮大な作品に仕立て上げている。

★外交官としての一面

多くの言語に精通していたルーベンスはイタリア、スペイン、英国にも足跡を残し、外交官としての一面もあった。上述したオランダとフランドルの休戦協定の有効期間は12年間で、1621年にその期限が切れると、フランドルは再び戦火にさらされた。当時、北部ネーデルラント(オランダ)は独立していたが、フランドル(今のベルギー)は引き続きスペインの支配下にあった。1628年、前述のイザベラ王女は和平のための外交使節として、ルーベンスをスペインのマドリードに派遣した。ルーベンスはそこでスペイン最大の画家ベラスケスに会っており、またスペイン宮廷が所蔵していたティツィアーノ(ヴェネツィア派の巨匠)の絵画を模写するなど、画家としての活動もしている。

★代表作

キリスト降架 1611−14

アントワープ大聖堂マリー・ド・メディシスの生涯(1622-25)

(ルーヴル美術館)

キリスト昇架(1609−10)(アントワープ、聖母マリア大聖堂)

キリスト降架(1612−14)(アントワープ、聖母マリア大聖堂)

キリスト復活(1610−22)(アントワープ、聖母マリア大聖堂)

聖母被昇天(1625−26)(アントワープ、聖母マリア大聖堂)

レウキッポスの娘たちの略奪(1618頃)

(ミュンヘン、アルテ・ピナコテーク)

シュザンヌ・フールマンの肖像(1622頃)

(ロンドン・ナショナル・ギャラリー)

エレーヌ・フールマンの肖像(1630頃)

(ミュンヘン、アルテ・ピナコテーク)

★その他

『フランダースの犬』において主人公のネロが見たがっていた絵画(アントワープ大聖堂にある「キリストの昇架」と「キリストの降架」)の作者として有名。ネロが祈りを捧げていたアントワープ大聖堂のマリアも、ルーベンスの作品(「聖母被昇天」)。

【Degas】

略歴

1834年、パリに銀行家の息子として生まれる。「ドガ」(de Gas)という貴族風の苗字を持つが、ドガ家はフランス革命後に勢力を伸ばした新興ブルジョワで、エドガー・ドガの生まれた頃にはさほど裕福ではなかったらしい。

ドガは1855年、エコール・デ・ボザール(官立美術学校)でアングル派の画家ルイ・ラモートに師事した。1856年、1858年にはイタリアを訪れ、古典美術を研究している。

ドガは通常印象派の画家の一員と見なされている。確かに彼は1874年以来、印象派展にたびたび出品し(全8回の印象派展のうち、第7回展以外のすべてに参加)、1862年にマネと知り合ってからは「カフェ・ゲルボワ」の画家グループにも参加していた。しかし、光と影の変化をキャンヴァスに写し取ろうとしたモネのような典型的な印象派の画家たちと異なり、ドガの制作の基盤はあくまでもルネサンスの巨匠やアングルの画風にあった。古典的手法で現代の都会生活を描き出すことからドガは「現代生活の古典画家」と自らを位置付けた。

彼の作品には室内風景を描いたものが多い。野外の風景を描いたものは、競馬場など人々の多く集まる場所に限られ、彼の関心の対象は徹底して都会生活とその中の人間であった。殊にバレエの踊り子と浴女を題材にした作品が多く、彼女らの一瞬見せた何気ない動作を永遠化する素描力は秀逸である。パステル画もよくした。また、晩年は視力の衰えもあり、踊り子などを題材とした彫刻作品も残している。

また、酷く気難しい性格のため画家仲間との衝突が絶えなかったが、晩年はドレフュス事件で有罪を主張したためにゾラなどの数少ない友人を失ってしまったという。

★代表作

踊り子のブロンズ像

アイロンをかける2人の女

浴盤

アブサン

踊りの花形(エトワール、又は舞台の踊り子とも呼ばれる)(1878年頃)

(オルセー美術館)

アイロンをかける2人の女(1884-86頃)(オルセー美術館)

ダンス教室 (1873-75)(オルセー美術館)

マネとマネ夫人像 (1868-69)(北九州市立美術館)

馬上の散策 (1864-68)(ひろしま美術館)

赤い衣裳をつけた三人の踊り子(1896年)(大原美術館)

★ルーカス・クラナッハ(Lucas Cranach der Altere, 1472年10月4日 クロナッハ、オーバーフランケン - 1553年10月16日、ヴァイマル)は、

ルネサンス期のドイツの画家。同名の息子も画家であるため、ルーカス・クラナッハ(父)と表記されることが多い。クラナハ、クラーナハとも表記される。

同時代人の宗教改革者マルティン・ルターの友人で、彼の肖像画を多く残している。クラナッハの描く、腰の細くくびれた独特なプロポーションのヴィーナス像は、ティツィアーノやジョルジョーネのヴィーナスとはまた異なった、独特の官能美をかもし出している。

★コートールドを訪れた時にクラナッハの企画展をしていたので、図らずも代表作を数点鑑賞出来た。